|

Itinerari

Culturali nella Provincia di Asti

Alla

scoperta

di

Monastero Bormida,

patria

di Augusto Monti.

"In

val di Bormida i paesi, i principali, sono posti quasi tutti sopra il fiume,

presso al punto dove nella valle maestra sboccano uno o più valloni

laterali, valli di torrentacci, magri di acque e precipitosi di corso,

Tatorba, Uzzone e simili. Fontane, fossi, rivi, torrenti, tutta l'acqua

di quell'imbuto, o poca o molta, per le pendici si convoglia là,

a quel centro a quella confluenza: e là pure vanno a cascare naturalmente

persone alla messa od al comune, carri e derrate al mercato, novelle, racconti.

E quando il tempo è buono, manco male, tutta  quell'acqua

- sorgive, acquitrini, ruscelli, fili d'argento tra i sassi e il verde

- lemme lemme se ne cola laggiù, rinfresca, irriga, abbevera, fa

muovere le ruote dei mulini, ed è una bellezza, ed è una

benedizione. Ma quando al padreterno lassù gli gira la testa e su

quel cielo da tutte le parti nuvole richiama, nuvole brutte verdi e pregne

di minacce, e poi, d'una saettata in mezzo a quell'apocalisse, schianta

squarcia via tutto, e dallo sdruscio acqua grandine manda, giù a

scatarosci: allora fontane rigurgitano, fossi corrono colmi, rivi traboccano,

torrenti rapiscono ruinano, e tutta quell'iradiddio purtroppo va a finire

laggiù. E ne san qualcosa tutti quei borghi posti su quel fiume:

e qualcosa ne sa Cortemilia, specie Borgo San Michele, la covata di case

in riva al Bormida. Anzi Cortemilia allora, adesso forte non più,

aveva perciò una specialità, oltre a quella delle robiole:

un ponte il quale era costruito in modo così ingegnoso che sempre,

alla piena, tavole travi tronchi sterpi fasciname rapiti dall'onda s'impigliavano

tra quelle pile e lì, si capisce, facevan presto a fare diga; ma

il ponte di Cortemilia, come si sapeva, era debole delle ginocchia davanti

e per un po', come poteva, reggeva, reggeva, ma poi, di schianto, ad ogni

piena, puntualmente, si lasciava andare, e lì si sapeva quel che

succedeva: le vie basse di Cortemilia, è vero, si svuotavano in

un attimo, ma in compenso l'alluvione si rovesciava sui paesi di sotto,

Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero, ecc., dove allora, allez,

venisse un accidente a Cortemilia e al suo ponte, per quei Noè di

sotto era peggio del diluvio universale" Così scriveva Augusto Monti,

ne "I Sansossi'" a proposito dell'inondazione del 1948. quell'acqua

- sorgive, acquitrini, ruscelli, fili d'argento tra i sassi e il verde

- lemme lemme se ne cola laggiù, rinfresca, irriga, abbevera, fa

muovere le ruote dei mulini, ed è una bellezza, ed è una

benedizione. Ma quando al padreterno lassù gli gira la testa e su

quel cielo da tutte le parti nuvole richiama, nuvole brutte verdi e pregne

di minacce, e poi, d'una saettata in mezzo a quell'apocalisse, schianta

squarcia via tutto, e dallo sdruscio acqua grandine manda, giù a

scatarosci: allora fontane rigurgitano, fossi corrono colmi, rivi traboccano,

torrenti rapiscono ruinano, e tutta quell'iradiddio purtroppo va a finire

laggiù. E ne san qualcosa tutti quei borghi posti su quel fiume:

e qualcosa ne sa Cortemilia, specie Borgo San Michele, la covata di case

in riva al Bormida. Anzi Cortemilia allora, adesso forte non più,

aveva perciò una specialità, oltre a quella delle robiole:

un ponte il quale era costruito in modo così ingegnoso che sempre,

alla piena, tavole travi tronchi sterpi fasciname rapiti dall'onda s'impigliavano

tra quelle pile e lì, si capisce, facevan presto a fare diga; ma

il ponte di Cortemilia, come si sapeva, era debole delle ginocchia davanti

e per un po', come poteva, reggeva, reggeva, ma poi, di schianto, ad ogni

piena, puntualmente, si lasciava andare, e lì si sapeva quel che

succedeva: le vie basse di Cortemilia, è vero, si svuotavano in

un attimo, ma in compenso l'alluvione si rovesciava sui paesi di sotto,

Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero, ecc., dove allora, allez,

venisse un accidente a Cortemilia e al suo ponte, per quei Noè di

sotto era peggio del diluvio universale" Così scriveva Augusto Monti,

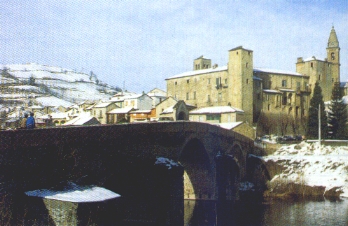

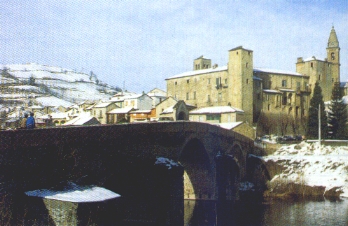

ne "I Sansossi'" a proposito dell'inondazione del 1948. Così, senza che una virgola possa essere cambiata, regge il testo

montiano a drammatica didascalia della disastrosa alluvione del novembre

1994. E, a farne le spese più pesanti, in tutti i luoghi dal Monti

sopra citati, è stato proprio il ponte romanico di Monastero Bormida,

l'elegantissima struttura la cui architettura è stata stravolta

dalla piena del "torrentaccio": divelte le spallette, lesionate le maestose

arcate, sradicata la cappella votiva simbolo di una fede popolare tanto

ingenua quanto sentita. Era l'emblema, quel ponte, non solo del paese ma

di un intero territorio, pertanto si può essere certi che la gente

di Monastero, con l'ostinazione caparbia propria di questi luoghi, si opererà

perchè ritorni ad esserlo in tutta la sua bellezza originaria, aiutata

in quest'opera di non piccolo conto da istituzioni, enti e sodalizi che

al simbolo privilegiato di Monastero, sono da sempre affezionati. Ponte

romanico e torrente Bormida: un rapporto di odio e amore complesso perchè,

se è vero che il paese è conosciuto grazie alla splendida

architettura monumentale del concentrico - campanile, castello, chiesa,

piazza e vicoli - di cui il ponte è straordinaria anticipazione,

è altrettanto vero che sul torrente che gli dà il nome, da

un secolo a questa parte, non si può dire che male. E' infatti la

sua acqua avvelenata dalle scorie di aziende chimiche che stanno a monte,

e per questo motivo scorre rossastra in mezzo a quei ghiaioni dove un tempo,

raccontano i più anziani fra gli abitanti, nidificavano gli aironi.

Augusto Monti, in apertura del volume sopra citato, inserisce il nome del

suo paese natale al primo rigo della prima pagina: un tributo d'affetto

che il futuro professore del D'Azeglio di Torino ripeterà in diverse

occasioni, accumunando il nome di Monastero Bormida - da lui definito "una

terricciuola tra Langhe e Basso Monferrato" - ad altre località

contigue non solo per geografia fisica ma per geografia d'affetto: Ponti,

Monesiglio, Canelli, Acqui, Bistagno... Ma qui, riproponendo in occasione

del trentennio della morte di Augusto Monti un itinerario prettamente astigiano

alla scoperta dei suoi luoghi,

Così, senza che una virgola possa essere cambiata, regge il testo

montiano a drammatica didascalia della disastrosa alluvione del novembre

1994. E, a farne le spese più pesanti, in tutti i luoghi dal Monti

sopra citati, è stato proprio il ponte romanico di Monastero Bormida,

l'elegantissima struttura la cui architettura è stata stravolta

dalla piena del "torrentaccio": divelte le spallette, lesionate le maestose

arcate, sradicata la cappella votiva simbolo di una fede popolare tanto

ingenua quanto sentita. Era l'emblema, quel ponte, non solo del paese ma

di un intero territorio, pertanto si può essere certi che la gente

di Monastero, con l'ostinazione caparbia propria di questi luoghi, si opererà

perchè ritorni ad esserlo in tutta la sua bellezza originaria, aiutata

in quest'opera di non piccolo conto da istituzioni, enti e sodalizi che

al simbolo privilegiato di Monastero, sono da sempre affezionati. Ponte

romanico e torrente Bormida: un rapporto di odio e amore complesso perchè,

se è vero che il paese è conosciuto grazie alla splendida

architettura monumentale del concentrico - campanile, castello, chiesa,

piazza e vicoli - di cui il ponte è straordinaria anticipazione,

è altrettanto vero che sul torrente che gli dà il nome, da

un secolo a questa parte, non si può dire che male. E' infatti la

sua acqua avvelenata dalle scorie di aziende chimiche che stanno a monte,

e per questo motivo scorre rossastra in mezzo a quei ghiaioni dove un tempo,

raccontano i più anziani fra gli abitanti, nidificavano gli aironi.

Augusto Monti, in apertura del volume sopra citato, inserisce il nome del

suo paese natale al primo rigo della prima pagina: un tributo d'affetto

che il futuro professore del D'Azeglio di Torino ripeterà in diverse

occasioni, accumunando il nome di Monastero Bormida - da lui definito "una

terricciuola tra Langhe e Basso Monferrato" - ad altre località

contigue non solo per geografia fisica ma per geografia d'affetto: Ponti,

Monesiglio, Canelli, Acqui, Bistagno... Ma qui, riproponendo in occasione

del trentennio della morte di Augusto Monti un itinerario prettamente astigiano

alla scoperta dei suoi luoghi, è proprio su Monastero che intendiamo soffermarci: perchè

è un paese straordinario, chiuso come un'urna intorno alla sua monumentalità

medioevale solenne eppure familiare, aristocratica eppure popolare. Vale

la pena di scoprire, dedicandogli una giornata di turismo raffinato e riposante,

un concentrico in cui, all'interno di un poderoso castello quadrangolare

con due torri angolari, originario del XI secolo e rifatto nel XIV, spicca

la gemma di una loggetta rinascimentale; un nucleo storico dove un arco

di rara spettacolarità unisce il campanile romanico dell'XI secolo

al castello ( e non c'è fotografo, dilettante o professionista,

che abbia mancato di immortalarne l'aerea parabola); oppure certi angoli

delle strette strade interne, ingentilite da balconate di gerani, da minuscoli

negozi dal sapore antico e dimenticato. Un paese che punta su di un turismo

non chiassoso ma raffinato, mantenendo fede alle sue tradizioni più

antiche, prima fra tutte il quasi bisecolare polentone, festa d'esordio

di primavera dal sapore propiziatorio, o il canto della quaresima, che

presenta singolari assonanze con analoghe tradizioni provenziali. Il turista

che visita il castello di Monastero Bormida, vetusto maniero d'epoca altomedioevale,

segno visibile della plurisecolare storia del paese, nota una lapide, affissa

alla facciata. Non è una lastra di marmo vistosa: due date, un nome,

una breve dicitura costituiscono il suo unico, schematico contenuto: eppure

questo epitaffio è l'unico segno visibile che Monastero ha dedicato

al suo figlio più illustre, allo scrittore ed educatore ed antifascista

Augusto Monti, vanto della cultura torinese fra le due guerre, maestro

e ispiratore di tanti personaggi di spicco delle letteratura e della politica,

da Pavese a Bobbio, da Mila a Paietta. Uomo di langa fino alla fine, anche

se visse sempre nelle grandi città, Monti, insieme a Fenoglio e

Pavese, lascia a tutti noi un'eredità letteraria e soprattutto morale

forse "scomoda", ma oltremodo rigorosa e nemica di ogni forma di compromesso.

Luigi Gallareto (da "Estate '94 in Valbormida Valbelbo, Langhe e Cebano")

è proprio su Monastero che intendiamo soffermarci: perchè

è un paese straordinario, chiuso come un'urna intorno alla sua monumentalità

medioevale solenne eppure familiare, aristocratica eppure popolare. Vale

la pena di scoprire, dedicandogli una giornata di turismo raffinato e riposante,

un concentrico in cui, all'interno di un poderoso castello quadrangolare

con due torri angolari, originario del XI secolo e rifatto nel XIV, spicca

la gemma di una loggetta rinascimentale; un nucleo storico dove un arco

di rara spettacolarità unisce il campanile romanico dell'XI secolo

al castello ( e non c'è fotografo, dilettante o professionista,

che abbia mancato di immortalarne l'aerea parabola); oppure certi angoli

delle strette strade interne, ingentilite da balconate di gerani, da minuscoli

negozi dal sapore antico e dimenticato. Un paese che punta su di un turismo

non chiassoso ma raffinato, mantenendo fede alle sue tradizioni più

antiche, prima fra tutte il quasi bisecolare polentone, festa d'esordio

di primavera dal sapore propiziatorio, o il canto della quaresima, che

presenta singolari assonanze con analoghe tradizioni provenziali. Il turista

che visita il castello di Monastero Bormida, vetusto maniero d'epoca altomedioevale,

segno visibile della plurisecolare storia del paese, nota una lapide, affissa

alla facciata. Non è una lastra di marmo vistosa: due date, un nome,

una breve dicitura costituiscono il suo unico, schematico contenuto: eppure

questo epitaffio è l'unico segno visibile che Monastero ha dedicato

al suo figlio più illustre, allo scrittore ed educatore ed antifascista

Augusto Monti, vanto della cultura torinese fra le due guerre, maestro

e ispiratore di tanti personaggi di spicco delle letteratura e della politica,

da Pavese a Bobbio, da Mila a Paietta. Uomo di langa fino alla fine, anche

se visse sempre nelle grandi città, Monti, insieme a Fenoglio e

Pavese, lascia a tutti noi un'eredità letteraria e soprattutto morale

forse "scomoda", ma oltremodo rigorosa e nemica di ogni forma di compromesso.

Luigi Gallareto (da "Estate '94 in Valbormida Valbelbo, Langhe e Cebano")

ARABA

FENICE EDIZIONI

Il

"professore" per antonomasia nasce a Monastero Bormida (allora in provincia

di Cuneo , oggi ad Asti ) , terra di langa al confine con l' Appennino

ligure ed il Monferrato, nel 1881. Due anni dopo, in seguito alla morte

della madre e a causa delle precarie condizioni economiche, tutta la famiglia

si trasferisce a Torino, dove il padre aveva già vissuto in giovinezza.

Nel 1904, compiuti gli studi classici, Augusto Monti si laurea in lettere

e dopo una breve esperienza nell'istituto tecnico "Pacchiotti" di Giaveno,

comincia ad insegnare nei ginnasi e nei licei di tutta Italia : Bosa, Chieri,

Reggio Calabria, Sondrio. Profondamente impegnato nella battaglia per il

rinnovamento della società italiana, incontra personaggi quali Giustino

Fortunato, Gaetano Salvemini, Giuseppe Lombardo Radice e collabora alle

riviste più importanti dell'epoca( "La voce", " Nuovi doveri", "Unità")

scrivendo articoli di argomento didattico educativo. Con la coerenza che

fin dall' inizio ne contraddistingue la personalità, partecipa volontario

alla Grande Guerra; fatto prigioniero dagli Austriaci, trascorre due anni

nei campi di Mauthausen e di Theresienstadt. Alla fine del conflitto, torna  immediatamente

in cattedra e nel gennaio del 1919 ottiene il trasferimento a Brescia.

Giunge infine a Torino nel 1924, professore di italiano e latino presso

il liceo classico Massimo D'Azeglio, dove insegnano tra gli altri Umberto

Cosmo e Zino Zini; qui , fino alla metà degli anni trenta diventa

il maestro di una straordinaria generazione di allievi quali Cesare Pavese,

Massimo Mila, Giulio Einaudi, Leone Ginzburg, Salvatore Luria, Giancarlo

Pajetta, Franco Antonicelli, Vittorio Foa, Tullio Pinelli. In questo periodo

stringe un'intensa amicizia con Piero Gobetti ( "l'allievo che si fa maestro..."),

che nel 1923 gli pubblica il primo libro, "Scuola classica e vita moderna";

nel frattempo, inizia a collaborare a "Rivoluzione liberale", al "Corriere

della sera" ed al "Baretti", collaborazioni che cessano una dopo l'altra

con l'avvento del fascismo. Nel tempo libero che gli lascia la scuola scrive

intanto il suo capolavoro, "La storia di papà", saga familiare e

dell'Italia Risorgimentale, che dopo una prima edizione uscita in tre parti

dall'editore milanese Ceschina tra il 1928 e il 1935, sarà pubblicata

da Einaudi nel 1947 con il titolo "Tradimento e fedeltà", per diventare

poi definitivamente quindici anni più tardi "I Sanssossi" (Gli Spensierati).

Intanto, nel 1936, viene arrestato e condannato dal Tribunale Speciale

a cinque anni di carcere; rifiutatosi di firmare la domanda di grazia che

gli avrebbe valso l'immediata scarcerazione, trascorre tre anni nei penitenziari

di " Regina Coeli" e Civitavecchia. Nel 1939, in seguito all'amnistia generale,

viene liberato e torna a Torino; qualche tempo dopo, però è

costretto a lasciare la città ed a rifugiarsi in campagna a causa

delle perquisizioni intimidatorie cui viene sottoposto in più occasioni.

Nel secondo dopoguerra si dedica a tempo pieno all'attività di scrittore

e opinionista, collaborando alle pagine torinesi del quotidiano "L'Unità".

Pubblica ancora due romanzi, "Ragazza 1924"e "Vietato pentirsi", e la sua

autobiografia di professore , "I miei conti con la scuola", che in forma

di bilancio traccia il quadro di un secolo di scuola italiana. Muore, ottantacinquenne,

a Roma nel 1966. immediatamente

in cattedra e nel gennaio del 1919 ottiene il trasferimento a Brescia.

Giunge infine a Torino nel 1924, professore di italiano e latino presso

il liceo classico Massimo D'Azeglio, dove insegnano tra gli altri Umberto

Cosmo e Zino Zini; qui , fino alla metà degli anni trenta diventa

il maestro di una straordinaria generazione di allievi quali Cesare Pavese,

Massimo Mila, Giulio Einaudi, Leone Ginzburg, Salvatore Luria, Giancarlo

Pajetta, Franco Antonicelli, Vittorio Foa, Tullio Pinelli. In questo periodo

stringe un'intensa amicizia con Piero Gobetti ( "l'allievo che si fa maestro..."),

che nel 1923 gli pubblica il primo libro, "Scuola classica e vita moderna";

nel frattempo, inizia a collaborare a "Rivoluzione liberale", al "Corriere

della sera" ed al "Baretti", collaborazioni che cessano una dopo l'altra

con l'avvento del fascismo. Nel tempo libero che gli lascia la scuola scrive

intanto il suo capolavoro, "La storia di papà", saga familiare e

dell'Italia Risorgimentale, che dopo una prima edizione uscita in tre parti

dall'editore milanese Ceschina tra il 1928 e il 1935, sarà pubblicata

da Einaudi nel 1947 con il titolo "Tradimento e fedeltà", per diventare

poi definitivamente quindici anni più tardi "I Sanssossi" (Gli Spensierati).

Intanto, nel 1936, viene arrestato e condannato dal Tribunale Speciale

a cinque anni di carcere; rifiutatosi di firmare la domanda di grazia che

gli avrebbe valso l'immediata scarcerazione, trascorre tre anni nei penitenziari

di " Regina Coeli" e Civitavecchia. Nel 1939, in seguito all'amnistia generale,

viene liberato e torna a Torino; qualche tempo dopo, però è

costretto a lasciare la città ed a rifugiarsi in campagna a causa

delle perquisizioni intimidatorie cui viene sottoposto in più occasioni.

Nel secondo dopoguerra si dedica a tempo pieno all'attività di scrittore

e opinionista, collaborando alle pagine torinesi del quotidiano "L'Unità".

Pubblica ancora due romanzi, "Ragazza 1924"e "Vietato pentirsi", e la sua

autobiografia di professore , "I miei conti con la scuola", che in forma

di bilancio traccia il quadro di un secolo di scuola italiana. Muore, ottantacinquenne,

a Roma nel 1966.

A trent'anni

dalla scomparsa , è stato indetto un premio recante il suo nome,

il "Premio Augusto Monti- Per amore di un libro", e non si tratta del solito

premio letterario , ma bensì di qualcosa di veramente diverso, perfettamente

in linea con la figura del "professore". Infatti, il concorso non è

stato ideato per scoprire nuovi scrittori , ma piuttosto per premiare la

lettura, ed in particolare i giovani lettori: per potervi partecipare,

occorre avere tra i 15 ed i 21 anni di età, e si deve inviare uno

scritto riguardante il proprio libro preferito. Il premio ha respiro nazionale

ed ha avuto, per la sua prima edizione (che avrà il suo culmine

al Salone del Libro di Torino, il 18 maggio), un grande successo di partecipazione,

nonchè di stima presso gli operatori del settore, dalla scuola alla

libreria.

Inoltre,

sempre per l'anniversario, son previsti durante tutto il 1996 incontri,

dibattiti, manifestazioni e percorsi letterari-paesaggistici nei luoghi

de "I Sansossì".

Foto

di: Giulio Morra.

|

immediatamente

in cattedra e nel gennaio del 1919 ottiene il trasferimento a Brescia.

Giunge infine a Torino nel 1924, professore di italiano e latino presso

il liceo classico Massimo D'Azeglio, dove insegnano tra gli altri Umberto

Cosmo e Zino Zini; qui , fino alla metà degli anni trenta diventa

il maestro di una straordinaria generazione di allievi quali Cesare Pavese,

Massimo Mila, Giulio Einaudi, Leone Ginzburg, Salvatore Luria, Giancarlo

Pajetta, Franco Antonicelli, Vittorio Foa, Tullio Pinelli. In questo periodo

stringe un'intensa amicizia con Piero Gobetti ( "l'allievo che si fa maestro..."),

che nel 1923 gli pubblica il primo libro, "Scuola classica e vita moderna";

nel frattempo, inizia a collaborare a "Rivoluzione liberale", al "Corriere

della sera" ed al "Baretti", collaborazioni che cessano una dopo l'altra

con l'avvento del fascismo. Nel tempo libero che gli lascia la scuola scrive

intanto il suo capolavoro, "La storia di papà", saga familiare e

dell'Italia Risorgimentale, che dopo una prima edizione uscita in tre parti

dall'editore milanese Ceschina tra il 1928 e il 1935, sarà pubblicata

da Einaudi nel 1947 con il titolo "Tradimento e fedeltà", per diventare

poi definitivamente quindici anni più tardi "I Sanssossi" (Gli Spensierati).

Intanto, nel 1936, viene arrestato e condannato dal Tribunale Speciale

a cinque anni di carcere; rifiutatosi di firmare la domanda di grazia che

gli avrebbe valso l'immediata scarcerazione, trascorre tre anni nei penitenziari

di " Regina Coeli" e Civitavecchia. Nel 1939, in seguito all'amnistia generale,

viene liberato e torna a Torino; qualche tempo dopo, però è

costretto a lasciare la città ed a rifugiarsi in campagna a causa

delle perquisizioni intimidatorie cui viene sottoposto in più occasioni.

Nel secondo dopoguerra si dedica a tempo pieno all'attività di scrittore

e opinionista, collaborando alle pagine torinesi del quotidiano "L'Unità".

Pubblica ancora due romanzi, "Ragazza 1924"e "Vietato pentirsi", e la sua

autobiografia di professore , "I miei conti con la scuola", che in forma

di bilancio traccia il quadro di un secolo di scuola italiana. Muore, ottantacinquenne,

a Roma nel 1966.

immediatamente

in cattedra e nel gennaio del 1919 ottiene il trasferimento a Brescia.

Giunge infine a Torino nel 1924, professore di italiano e latino presso

il liceo classico Massimo D'Azeglio, dove insegnano tra gli altri Umberto

Cosmo e Zino Zini; qui , fino alla metà degli anni trenta diventa

il maestro di una straordinaria generazione di allievi quali Cesare Pavese,

Massimo Mila, Giulio Einaudi, Leone Ginzburg, Salvatore Luria, Giancarlo

Pajetta, Franco Antonicelli, Vittorio Foa, Tullio Pinelli. In questo periodo

stringe un'intensa amicizia con Piero Gobetti ( "l'allievo che si fa maestro..."),

che nel 1923 gli pubblica il primo libro, "Scuola classica e vita moderna";

nel frattempo, inizia a collaborare a "Rivoluzione liberale", al "Corriere

della sera" ed al "Baretti", collaborazioni che cessano una dopo l'altra

con l'avvento del fascismo. Nel tempo libero che gli lascia la scuola scrive

intanto il suo capolavoro, "La storia di papà", saga familiare e

dell'Italia Risorgimentale, che dopo una prima edizione uscita in tre parti

dall'editore milanese Ceschina tra il 1928 e il 1935, sarà pubblicata

da Einaudi nel 1947 con il titolo "Tradimento e fedeltà", per diventare

poi definitivamente quindici anni più tardi "I Sanssossi" (Gli Spensierati).

Intanto, nel 1936, viene arrestato e condannato dal Tribunale Speciale

a cinque anni di carcere; rifiutatosi di firmare la domanda di grazia che

gli avrebbe valso l'immediata scarcerazione, trascorre tre anni nei penitenziari

di " Regina Coeli" e Civitavecchia. Nel 1939, in seguito all'amnistia generale,

viene liberato e torna a Torino; qualche tempo dopo, però è

costretto a lasciare la città ed a rifugiarsi in campagna a causa

delle perquisizioni intimidatorie cui viene sottoposto in più occasioni.

Nel secondo dopoguerra si dedica a tempo pieno all'attività di scrittore

e opinionista, collaborando alle pagine torinesi del quotidiano "L'Unità".

Pubblica ancora due romanzi, "Ragazza 1924"e "Vietato pentirsi", e la sua

autobiografia di professore , "I miei conti con la scuola", che in forma

di bilancio traccia il quadro di un secolo di scuola italiana. Muore, ottantacinquenne,

a Roma nel 1966.

quell'acqua

- sorgive, acquitrini, ruscelli, fili d'argento tra i sassi e il verde

- lemme lemme se ne cola laggiù, rinfresca, irriga, abbevera, fa

muovere le ruote dei mulini, ed è una bellezza, ed è una

benedizione. Ma quando al padreterno lassù gli gira la testa e su

quel cielo da tutte le parti nuvole richiama, nuvole brutte verdi e pregne

di minacce, e poi, d'una saettata in mezzo a quell'apocalisse, schianta

squarcia via tutto, e dallo sdruscio acqua grandine manda, giù a

scatarosci: allora fontane rigurgitano, fossi corrono colmi, rivi traboccano,

torrenti rapiscono ruinano, e tutta quell'iradiddio purtroppo va a finire

laggiù. E ne san qualcosa tutti quei borghi posti su quel fiume:

e qualcosa ne sa Cortemilia, specie Borgo San Michele, la covata di case

in riva al Bormida. Anzi Cortemilia allora, adesso forte non più,

aveva perciò una specialità, oltre a quella delle robiole:

un ponte il quale era costruito in modo così ingegnoso che sempre,

alla piena, tavole travi tronchi sterpi fasciname rapiti dall'onda s'impigliavano

tra quelle pile e lì, si capisce, facevan presto a fare diga; ma

il ponte di Cortemilia, come si sapeva, era debole delle ginocchia davanti

e per un po', come poteva, reggeva, reggeva, ma poi, di schianto, ad ogni

piena, puntualmente, si lasciava andare, e lì si sapeva quel che

succedeva: le vie basse di Cortemilia, è vero, si svuotavano in

un attimo, ma in compenso l'alluvione si rovesciava sui paesi di sotto,

Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero, ecc., dove allora, allez,

venisse un accidente a Cortemilia e al suo ponte, per quei Noè di

sotto era peggio del diluvio universale" Così scriveva Augusto Monti,

ne "I Sansossi'" a proposito dell'inondazione del 1948.

quell'acqua

- sorgive, acquitrini, ruscelli, fili d'argento tra i sassi e il verde

- lemme lemme se ne cola laggiù, rinfresca, irriga, abbevera, fa

muovere le ruote dei mulini, ed è una bellezza, ed è una

benedizione. Ma quando al padreterno lassù gli gira la testa e su

quel cielo da tutte le parti nuvole richiama, nuvole brutte verdi e pregne

di minacce, e poi, d'una saettata in mezzo a quell'apocalisse, schianta

squarcia via tutto, e dallo sdruscio acqua grandine manda, giù a

scatarosci: allora fontane rigurgitano, fossi corrono colmi, rivi traboccano,

torrenti rapiscono ruinano, e tutta quell'iradiddio purtroppo va a finire

laggiù. E ne san qualcosa tutti quei borghi posti su quel fiume:

e qualcosa ne sa Cortemilia, specie Borgo San Michele, la covata di case

in riva al Bormida. Anzi Cortemilia allora, adesso forte non più,

aveva perciò una specialità, oltre a quella delle robiole:

un ponte il quale era costruito in modo così ingegnoso che sempre,

alla piena, tavole travi tronchi sterpi fasciname rapiti dall'onda s'impigliavano

tra quelle pile e lì, si capisce, facevan presto a fare diga; ma

il ponte di Cortemilia, come si sapeva, era debole delle ginocchia davanti

e per un po', come poteva, reggeva, reggeva, ma poi, di schianto, ad ogni

piena, puntualmente, si lasciava andare, e lì si sapeva quel che

succedeva: le vie basse di Cortemilia, è vero, si svuotavano in

un attimo, ma in compenso l'alluvione si rovesciava sui paesi di sotto,

Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero, ecc., dove allora, allez,

venisse un accidente a Cortemilia e al suo ponte, per quei Noè di

sotto era peggio del diluvio universale" Così scriveva Augusto Monti,

ne "I Sansossi'" a proposito dell'inondazione del 1948. Così, senza che una virgola possa essere cambiata, regge il testo

montiano a drammatica didascalia della disastrosa alluvione del novembre

1994. E, a farne le spese più pesanti, in tutti i luoghi dal Monti

sopra citati, è stato proprio il ponte romanico di Monastero Bormida,

l'elegantissima struttura la cui architettura è stata stravolta

dalla piena del "torrentaccio": divelte le spallette, lesionate le maestose

arcate, sradicata la cappella votiva simbolo di una fede popolare tanto

ingenua quanto sentita. Era l'emblema, quel ponte, non solo del paese ma

di un intero territorio, pertanto si può essere certi che la gente

di Monastero, con l'ostinazione caparbia propria di questi luoghi, si opererà

perchè ritorni ad esserlo in tutta la sua bellezza originaria, aiutata

in quest'opera di non piccolo conto da istituzioni, enti e sodalizi che

al simbolo privilegiato di Monastero, sono da sempre affezionati. Ponte

romanico e torrente Bormida: un rapporto di odio e amore complesso perchè,

se è vero che il paese è conosciuto grazie alla splendida

architettura monumentale del concentrico - campanile, castello, chiesa,

piazza e vicoli - di cui il ponte è straordinaria anticipazione,

è altrettanto vero che sul torrente che gli dà il nome, da

un secolo a questa parte, non si può dire che male. E' infatti la

sua acqua avvelenata dalle scorie di aziende chimiche che stanno a monte,

e per questo motivo scorre rossastra in mezzo a quei ghiaioni dove un tempo,

raccontano i più anziani fra gli abitanti, nidificavano gli aironi.

Augusto Monti, in apertura del volume sopra citato, inserisce il nome del

suo paese natale al primo rigo della prima pagina: un tributo d'affetto

che il futuro professore del D'Azeglio di Torino ripeterà in diverse

occasioni, accumunando il nome di Monastero Bormida - da lui definito "una

terricciuola tra Langhe e Basso Monferrato" - ad altre località

contigue non solo per geografia fisica ma per geografia d'affetto: Ponti,

Monesiglio, Canelli, Acqui, Bistagno... Ma qui, riproponendo in occasione

del trentennio della morte di Augusto Monti un itinerario prettamente astigiano

alla scoperta dei suoi luoghi,

Così, senza che una virgola possa essere cambiata, regge il testo

montiano a drammatica didascalia della disastrosa alluvione del novembre

1994. E, a farne le spese più pesanti, in tutti i luoghi dal Monti

sopra citati, è stato proprio il ponte romanico di Monastero Bormida,

l'elegantissima struttura la cui architettura è stata stravolta

dalla piena del "torrentaccio": divelte le spallette, lesionate le maestose

arcate, sradicata la cappella votiva simbolo di una fede popolare tanto

ingenua quanto sentita. Era l'emblema, quel ponte, non solo del paese ma

di un intero territorio, pertanto si può essere certi che la gente

di Monastero, con l'ostinazione caparbia propria di questi luoghi, si opererà

perchè ritorni ad esserlo in tutta la sua bellezza originaria, aiutata

in quest'opera di non piccolo conto da istituzioni, enti e sodalizi che

al simbolo privilegiato di Monastero, sono da sempre affezionati. Ponte

romanico e torrente Bormida: un rapporto di odio e amore complesso perchè,

se è vero che il paese è conosciuto grazie alla splendida

architettura monumentale del concentrico - campanile, castello, chiesa,

piazza e vicoli - di cui il ponte è straordinaria anticipazione,

è altrettanto vero che sul torrente che gli dà il nome, da

un secolo a questa parte, non si può dire che male. E' infatti la

sua acqua avvelenata dalle scorie di aziende chimiche che stanno a monte,

e per questo motivo scorre rossastra in mezzo a quei ghiaioni dove un tempo,

raccontano i più anziani fra gli abitanti, nidificavano gli aironi.

Augusto Monti, in apertura del volume sopra citato, inserisce il nome del

suo paese natale al primo rigo della prima pagina: un tributo d'affetto

che il futuro professore del D'Azeglio di Torino ripeterà in diverse

occasioni, accumunando il nome di Monastero Bormida - da lui definito "una

terricciuola tra Langhe e Basso Monferrato" - ad altre località

contigue non solo per geografia fisica ma per geografia d'affetto: Ponti,

Monesiglio, Canelli, Acqui, Bistagno... Ma qui, riproponendo in occasione

del trentennio della morte di Augusto Monti un itinerario prettamente astigiano

alla scoperta dei suoi luoghi, è proprio su Monastero che intendiamo soffermarci: perchè

è un paese straordinario, chiuso come un'urna intorno alla sua monumentalità

medioevale solenne eppure familiare, aristocratica eppure popolare. Vale

la pena di scoprire, dedicandogli una giornata di turismo raffinato e riposante,

un concentrico in cui, all'interno di un poderoso castello quadrangolare

con due torri angolari, originario del XI secolo e rifatto nel XIV, spicca

la gemma di una loggetta rinascimentale; un nucleo storico dove un arco

di rara spettacolarità unisce il campanile romanico dell'XI secolo

al castello ( e non c'è fotografo, dilettante o professionista,

che abbia mancato di immortalarne l'aerea parabola); oppure certi angoli

delle strette strade interne, ingentilite da balconate di gerani, da minuscoli

negozi dal sapore antico e dimenticato. Un paese che punta su di un turismo

non chiassoso ma raffinato, mantenendo fede alle sue tradizioni più

antiche, prima fra tutte il quasi bisecolare polentone, festa d'esordio

di primavera dal sapore propiziatorio, o il canto della quaresima, che

presenta singolari assonanze con analoghe tradizioni provenziali. Il turista

che visita il castello di Monastero Bormida, vetusto maniero d'epoca altomedioevale,

segno visibile della plurisecolare storia del paese, nota una lapide, affissa

alla facciata. Non è una lastra di marmo vistosa: due date, un nome,

una breve dicitura costituiscono il suo unico, schematico contenuto: eppure

questo epitaffio è l'unico segno visibile che Monastero ha dedicato

al suo figlio più illustre, allo scrittore ed educatore ed antifascista

Augusto Monti, vanto della cultura torinese fra le due guerre, maestro

e ispiratore di tanti personaggi di spicco delle letteratura e della politica,

da Pavese a Bobbio, da Mila a Paietta. Uomo di langa fino alla fine, anche

se visse sempre nelle grandi città, Monti, insieme a Fenoglio e

Pavese, lascia a tutti noi un'eredità letteraria e soprattutto morale

forse "scomoda", ma oltremodo rigorosa e nemica di ogni forma di compromesso.

Luigi Gallareto (da "Estate '94 in Valbormida Valbelbo, Langhe e Cebano")

è proprio su Monastero che intendiamo soffermarci: perchè

è un paese straordinario, chiuso come un'urna intorno alla sua monumentalità

medioevale solenne eppure familiare, aristocratica eppure popolare. Vale

la pena di scoprire, dedicandogli una giornata di turismo raffinato e riposante,

un concentrico in cui, all'interno di un poderoso castello quadrangolare

con due torri angolari, originario del XI secolo e rifatto nel XIV, spicca

la gemma di una loggetta rinascimentale; un nucleo storico dove un arco

di rara spettacolarità unisce il campanile romanico dell'XI secolo

al castello ( e non c'è fotografo, dilettante o professionista,

che abbia mancato di immortalarne l'aerea parabola); oppure certi angoli

delle strette strade interne, ingentilite da balconate di gerani, da minuscoli

negozi dal sapore antico e dimenticato. Un paese che punta su di un turismo

non chiassoso ma raffinato, mantenendo fede alle sue tradizioni più

antiche, prima fra tutte il quasi bisecolare polentone, festa d'esordio

di primavera dal sapore propiziatorio, o il canto della quaresima, che

presenta singolari assonanze con analoghe tradizioni provenziali. Il turista

che visita il castello di Monastero Bormida, vetusto maniero d'epoca altomedioevale,

segno visibile della plurisecolare storia del paese, nota una lapide, affissa

alla facciata. Non è una lastra di marmo vistosa: due date, un nome,

una breve dicitura costituiscono il suo unico, schematico contenuto: eppure

questo epitaffio è l'unico segno visibile che Monastero ha dedicato

al suo figlio più illustre, allo scrittore ed educatore ed antifascista

Augusto Monti, vanto della cultura torinese fra le due guerre, maestro

e ispiratore di tanti personaggi di spicco delle letteratura e della politica,

da Pavese a Bobbio, da Mila a Paietta. Uomo di langa fino alla fine, anche

se visse sempre nelle grandi città, Monti, insieme a Fenoglio e

Pavese, lascia a tutti noi un'eredità letteraria e soprattutto morale

forse "scomoda", ma oltremodo rigorosa e nemica di ogni forma di compromesso.

Luigi Gallareto (da "Estate '94 in Valbormida Valbelbo, Langhe e Cebano")