原始时代神秘数字中蕴含的时空观念

张玉坤 李贺楠

(国家自然科学基金资助项目 项目批注号50278061)

摘

要:原始时代的数字通常是借助身体的部位,或是时空的框架来加以表达。因而,原始时代的数字概念并不是一种独立的思维存在,而是与时间、空间的认识并行发展,形成了的原始时代的时、空,数一体的整体思维。汉字的象形特点使神秘数字蕴含的时空观在表象上得到最大限度的保留。本文通过对原始象形文字的考证,揭示出原始数字与平面、立体空间方位的对应关系,并指出空间数列的奇偶交变,也就是实体—空间、空间—实体的不断更替与转换的过程。从而,提出完全不同于一双手的十进制数字发展路线。

关键词:原始数字、时空观念、空间方位、空间数列

Space-time

Idea Contained in the Mysterious Figure in Primitive Era

Zhang Yu-kun, Li He-nan

(School of Architecture, Tianjin

University, Tianjin 300072, China)

Abstract: The position of the body, or the frame of space-time usually expresses the figure in primitive era. Therefore, the figure concept of primitive era is not that a kind of independent thinking exists, but developing with understanding of time and space. In the primitive era, thinking of the figure, time and space can be seen as a whole. At the same time, the pictograph characteristic of Chinese words makes the space-time idea in the mysterious figure be kept maximumly. Through the textual criticism of the primitive pictograph correctly, this paper reveal the corresponding relation of primitive figure and the two-dimensional, three- dimensional space position and explain the course from odd to even in the Several lines of space, equal to the replacement and variability between entity to space. Thus it is a developing route of figure different from the decimal system on a pair of hands.

Key word: primitive figure,

space-time ideal, space position, several lines of

space

数字是人类认识发展到特定阶段的产物,是人类思维观念的一种载体。在原始时代,人类通过象形文字将原始的宇宙观具体化和直观化,从而使使数字具有神秘的象征意义[①],并形成了的原始时代的时、空,数一体的整体思维,这种思维方式对中国传统建筑和居住空间观念的发展具有重要的意义。

一、原始数字的时空框架

两三岁发育正常的现代儿童基本已经可以屈指计数,有的甚至可以心算10以内的加减法。但在原始人类时期,能像现代儿童那样屈指计数的人想必是十分了不起的人物。澳洲的土著人很少有人能识别4,而处于野居状态的澳洲土人没人能了解7;南非丛林中的采集者布须曼人中,除了1、2和“多”之外,再没有别的数。由此,人们常以为原始人真的不识数,没有数的知觉。其实不然,原始人生活在具体的世界里,精于分类却缺乏抽象的概念。在有些原始语言中,虹的各种色彩都有专门的字,但却没有“色”这个字。按列维·布留尔的说法,原始人“是用一种与我们相比之下完全可以叫做具体的方法来数数和计算的”。[②]

在澳洲的墨累群岛的岛民常常借助身体的部位来数数,从左手小手指开始,接着转到各手指、腕、肘、腋、肩、上锁骨突、胸廓,再按相反的方向顺着右手到右手小手指结束,可以数到21,然后用脚趾数,数到10,加起来可以数到31。这种计数法既没有数词,也没有真正的数,是一种“近取诸身”,用身体的各部分与数相匹配来帮助记忆的做法。抽象数字概念的产生是十分艰难的,不能抽象或缺乏抽象能力,数字就不能独立地在大脑中运算而必须借助外在的框架作参考。在原始人类的思维中,身体作为最为便捷的计数方式,可以看作是数字借助的外在框架之一。但这种框架并不具有绝对的必然性,不然的话,原始人类也由于我们完全相同的一双手,他们完全可以屈指数到5,再用另一只手数到10,这就难以解释在许多原始人中,数字4或7简直是一大难关,而始终没有超越的事实。

恩斯特·卡西尔认为神话是人类思维基本形成的表现,在这种认识的基础上,他考察了神话意识中空间直觉、时间直觉与数的直觉之间的神秘联系。卡西尔看到了原始空间直觉一般把空间分成南、北、东、西、上、下和中7个部分的事实,每个位置和方向都有一定的意义。正是借助这种空间的框架,时间的意义与其并行发展,“时间关系的表达只有通过空间关系的表达才能得以发展。开始时二者没有明显的区别,某些具体的直觉,如光明与黑暗,昼与夜的交替,同时产生原始空间直觉和原始时间直觉的基础。空间上关于方向和区域的划分与时间上关于阶段的划分是平行进行的:太阳在天空上行走,既划分了东南西北,又划分了白天黑夜。”[③]其实,时空一体的思维模式并非神话思维所独具,无论是滴滴答答的机械计时,还是数字显示的石英钟都要借助空间的变化来诠释时间的进程。西方哲学中,从笛卡尔的时空分离到爱因斯坦的思维空间,虽然在科学上人们已经接受了独立观察时间和空间的观念,但并非时间和空间存在的真谛,时间和空间作为一个整体从来就没有分离过,没有独立存在过。

当人们掌握了时空变化的规律,数字就附立在具体而实在,富有感情色彩的时空框架上。即使在较高级的文明中,数字概念也没有脱离这种框架,甚至表现的更为突出。“契洛基人的两个神圣的数字4和7……4这个神圣的数是与4个方位直接有关的,而7除了4个方位以外,还包括‘在下’,‘在上’,‘这里,在中间’。许多部落的仪式中,颜色(有时则是性别)分属于每个方位。在契洛基人的咒经中,东方、南方、西方、北方各神分别相当于红、白、黑、蓝。每种颜色也有其象征意义,红色表示力量(战争),白色表示和平,黑色表示死亡,蓝色表示失败”。[④]我国在原始时期的墓葬中就已经具备了青龙、白虎、朱雀、玄武的观念。如果将印第安人的四方观念与中国后世的四方观念加以比较,可以看出二者的相似之处:

|

中国的四方观念 |

印第安人的四方观念 |

|

东—春—蓝—青龙 |

东—春—红—蝴蝶 |

|

南—夏—红—朱雀 |

南—夏—白—熊 |

|

西—秋—白—白虎 |

西—秋—黑—鹿 |

|

北—冬—黑—玄武 |

北—冬—蓝—海狸 |

二、神秘数字中蕴含的时空观念

从神秘数字的表象追溯其本源,可以发现原始时代的数字概念并不是一种独立的思维存在,而是与时间、空间的认识并行发展,形成了的原始时代的时、空,数一体的整体思维。而汉字的象形特点使神秘数字蕴含的时空观在表象上得到最大限度的保留,不仅在文字构型中直观形象的表达出神秘数字的含义,也为神秘数字观念的传衍、起到潜在的铸造作用。

1、平面二维空间数字

《周易·系辞上传》说:“是故,易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。八卦定吉凶,吉凶生大业。”所谓“太极”,言为万物之始,实乃为“1”。数字之始为1,物之实体为1,人之躯体为1,混沌不分为1,万象包容亦为1。太极之初分,一分为二,2的产生有许多外在框架可以附和,天有昼夜、地有高低、人有男女,世间处处是二元相反相成的对立统一局面。人类对空间方位的认识也不外于此,经历了由二方位空间意识向四方位空间意识的漫长演变过程。人类通过对太阳运行轨迹的直观感觉,最先认识了日出的方位东方与日落的方位西方。然而,太阳的运行方向并非总是正东正西,而是根据季节的更替,一年中的运行轨迹要经过东、南、西三个方位。当古代人类对太阳运行轨迹观察已经精确到这种程度的时候,四方位空间意识就逐渐发展成熟并取代了原始的二方位空间意识。

“四”的原始表现形式不外乎十字形与正方形两大类,二者均与方位的观测和确定密切相关,“古代墨西哥的玛雅人已经会用两条交X的棍子观察规定的点了”[⑤]。卡西尔说,“直到欧洲的中世纪时代,基督教的十字架信仰仍然保留着其原始象征意义,即把十字形的每一末端分别视为东西南北的标志”[⑥]。中国传统建筑对“中心轴线,左右对称”的形式追求至为执着,从城市布局到建筑单体均有体现。建筑群体的组合通常根据中轴线来发展,其建筑布局均为左右整齐对称的十字结构布局。这种现象自伊东忠太开始认识,至今未见满意的解释。如果从空间方位的角度来认识这一问题,可以认为建筑的“十字结构”是对宇宙“东、西、南、北”空间方位的物化。古代人类没有计时仪器,是通过观察太阳运行的轨迹来掌握农业上耕种和收获的时间。将建筑的结构方位与宇宙的空间方位相互吻合,其目的无非是为了便于观察日出日落的方位,从而来分辨方位、区分四时。在后世的建筑中,建筑的“十字结构”逐渐成为一种礼制文化,“十字结构”不仅是抽象化的二维空间方位概念,而是包涵了更多社会文化的涵义。

明确了“四”的本义为四方,那么,“八” 的本义就可迎刃而解了。“八方”正是在“四方”基础上进一步划分出东南、西南、西北、东北四个子方位的派生物。“八”的古体写做“ ![]() ”,是在“四极”之上再分出的“八极”之象。八,分之渊源即在于此。分为八之意,八为分之形。

”,是在“四极”之上再分出的“八极”之象。八,分之渊源即在于此。分为八之意,八为分之形。

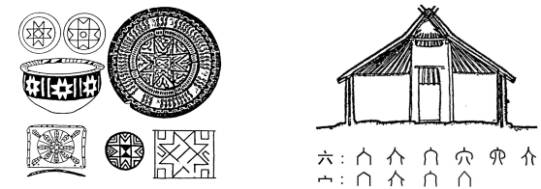

在原始时代陶器、纺轮等出土器物上,考古学家发现了的一种十字中心对称结构的八角形图案,这种被称之为“八角星纹”的图案可以看作是“八方”方位概念的模型(图1)。“八角星纹”图案符号分布的范围非常广泛,以长江中下游和黄河下游之间最为集中,向西延伸到河西走廊,向北偶见于黄土高原的东端;时间跨度从6000余年前的大溪文化、大汶口文化,一直到4000年前的齐家文化。学者对这种图案的解释其说不一,有人认为,“终于解开了这种具有强烈个性的八角纹之迷,原来它是‘台架织机’上最有代表性的部件一一‘卷经轴’两端八角十字花搬手的精确图案”[⑦]。这种解释固然有一定的道理,但并不能揭示八角星纹产生的根本原因。其实,从甲骨文的字形的研究中,我们可以发现,“八角星纹”它的原型是空间方位模型,或可称之为“原始罗盘”。虽然,从甲骨文的东、南,西、北各字字形中,我们看不出“八角星纹”与空间方位有任何联系,但表示四方的其他字“丘”,“丙”和日出日落的符号却可以证明“八角星纹”正是表示东南西北的方位符号。甲骨文“丘”写作“

![]()

![]() ”,《说文》释为:“丘,土之高也,非人所为也。从北,从一。一,地也。人居在丘南,故从北”。从上述对原始聚落的位置描述,可知“人居在丘南”是符合实际的。人以自己的居住地为中心,南向背丘而居,“丘”则可表示北。但是,土丘无论如何不会“象形”成“

”,《说文》释为:“丘,土之高也,非人所为也。从北,从一。一,地也。人居在丘南,故从北”。从上述对原始聚落的位置描述,可知“人居在丘南”是符合实际的。人以自己的居住地为中心,南向背丘而居,“丘”则可表示北。但是,土丘无论如何不会“象形”成“![]() ”,之所以如此,是“丘”被代表北的符号所指代的缘故,故而写成“

”,之所以如此,是“丘”被代表北的符号所指代的缘故,故而写成“![]() ”——八角星纹的上部。丙字是表示南方的[⑧],甲骨文写成“

”——八角星纹的上部。丙字是表示南方的[⑧],甲骨文写成“![]() ”,是八角星纹的下部。表示日出和日落的符号则连体写成“

”,是八角星纹的下部。表示日出和日落的符号则连体写成“![]() ”[⑨],正是八角星纹左右两端的合体。表示北的“丘”,表示南的“丙”,与日出日落的符号,共同组成一个整体的“ ”。所以,八角星纹是一个原始的罗盘,这就可以充分说明远在6000年前人们已经懂得四方和八方的准确位置,并将其符号化。正因为这一符号如此重要,才被广泛用于陶器,纺轮之上作为装饰性的纹样。

”[⑨],正是八角星纹左右两端的合体。表示北的“丘”,表示南的“丙”,与日出日落的符号,共同组成一个整体的“ ”。所以,八角星纹是一个原始的罗盘,这就可以充分说明远在6000年前人们已经懂得四方和八方的准确位置,并将其符号化。正因为这一符号如此重要,才被广泛用于陶器,纺轮之上作为装饰性的纹样。

2、立体三维空间数字

原始空间意识最初只有东、西、南、北四个二维的空间方位,而后来添加了代表 “天、地” 的二个方位,才形成了有了六个方位的三维立体的空间观念,“方位或空间部位的数目不一定是4,在北美各部族那里,这个数有时也是5(包括天顶)、6(加上天底),甚至7(还包括中心或数数那个人所占的位置)”。在中国古代典籍中,“六”也是“四”之后的另一个表示空间方位的宇宙数字。中称东、西、南、北和天地六方为“六极”,。《淮南子·地形训》称“六合”,“地形之所载,六合之间,四极之内”。

![]()

![]()

“六”在甲骨文中有以下几种写法: 。《说文》释为:“六,《易》之数。阴变于六,正于八。从入,从八”。对此,我们暂不做出解释,而是看看另一个字旁,即“宀”(音密)的古体写法: 。《说文》释为:“宀,交覆深屋也,象形。”正如字意解释中所表述的那样,许多带“宀”字头的字,如室、宅、家、宇、宗、安等本身即是建筑或于建筑相关,勿需赘言。尽管“六”与“宀” 古体写法之相同,从古至今却从未有人释“六”为房屋建筑。然而,从后世表示空间概念的“宇”字却可以得出原始的“六”,即“宀”,就是房屋建筑的答案。

![]()

“宇”,小言之为屋檐,“宇,屋边也”(《说文》);中言之为居所,“宇,居也”(《广雅·释诂二》);大言之为疆土,“或多难以固其国,綮其疆土;或无难以丧其国,失其守宇”(《左传·昭公四年》),为宇宙,“四方上下谓之宇,古住今来谓之宙”(《尸子》)。而“宇” 因有四方上下六个方位,故又称“六合”,“六合之外,圣人存而不论”(《庄子·齐物论》),或称“六极”,“出六极之外,而游无何有之乡”(《庄子·应帝王》)。至此方可看出“六”与“宀”的同一关系,这说明“六”起源于房屋,确切说起源于方形平面带“交覆”屋顶的半穴居房屋,如果将半坡的住宅剖面与“六”和“宀”的写法加以比较,自可看出数字与空间的对应关系 (见图2) 。

图1史前时代的“八角星纹” 图2 半坡住宅剖面与“六”、“宀”

象形文字的形态比较

中国人的宇宙观念是从一座四方形的半穴居住宅,或曰“交覆深屋”(《说文》)推衍出来的。空间意向与数之直觉交相辉映,发乎人体,施于建筑,推及宇宙,即所谓“近取诸身,远取诸物”,而并非建筑模仿“宇宙图案”,待“宇宙图案”反馈于建筑时,已经是“卫星回收”了。对此,人类学家曾做过如下结论:“在神话思维的初期,微观宇宙和宏观宇宙的统一是这样被解释的,与其说世界的各部分生成人,不如说是人的各部分形成世界”。说明了“六”的形态,“七”只需在四方上下加一个中央就生成了,就象前述印第安人所认识的数字与方位的关系一般,不证自明。

通过上述对原始甲骨文数字构型的分析,我们不难看出数字与空间方位之间的对应关系。于省吾先生曾经指出:“我国文字究竟起源于何时,迄今仍属悬而未决的问题之一。近年来,在西安半坡村所发现的仰韶文化的陶器缘口处,曾刻有简单的文字,如五作×、七作十、十作︱、示作丅……等,推测在陶器以外,当有更多的文字”[⑩]。半坡型的仰韶文化踞今约6000余年,所发掘的陶器上的文字或符号,说明我国文字的起源已有很长的历史。本文所关心的是“︱”为何释为10?《说文》说:“︱,上下通也。引而上行,读若囱;引而下行,读若逻。” 许慎未把“︱” 释为10,但其所言“上下通也”和“引而上行”、“引而下行”则无疑是指“︱”是一个沟通上下的垂直轴。而“︱”之所以能做十(10)解,关键在于人体周围,房屋周围有“四正四维”(维即隅)作铺垫,换句话说,以“︱”表十省却了八方,这种解释并不间的十全十美,但鉴于十方在平面表达上的困难,“︱”可能是最简洁而有力的表达方式。至于数字9的甲骨文写法与空间方位之间存在着何种关联,至今仍无法找到满意的答案(图3)。

![]()

图3 甲骨文中1-10数字的写法

3、空间数列图示

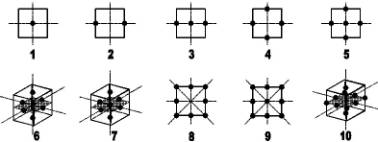

从对数字与空间关系的研究中,我们不难发现1、2、3、4、5均为平面数字,到了6、7突然转化为立体数字,到8又复归为平面数字,许慎《说文》中说:“阴变于六,归于八”,是否意识到这一点尚不得而知。但9是在8的基础上加上一个中心的平面数字,10则从中心分为上下两方,形成一个立体数字。通过上述简单论证和推断,10以内的空间数列可由下列图示表现(见图4):

图4 10以内数的空间数列图示

这里,我们不妨把偶数均称为空间数,因为它们的空间都是空位,把奇数均称为实体数,因为它们的中心都被占据。数的奇偶交变,也就是中心得而复失,失而复得,或实体—空间、空间—实体的不断更替与转换。人体本身作为“1”,蕴育着所有这十个数,或更多的数。无论从左右、上下、前后那两个方位来看,1都能生出2;而2两端的空间本身就暗示着另一个作为整体的1的存在,稍有自省,中心便凸现出来了。其他的空间数也具有这种生成较之大1的实体数,而作为实体数中心的1,也能像初始的1一样,向自身左右、上下、前后任意两个方向萌动,实体数又生成出空间数。由此可见,古代数字的演化与发展,与老子“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物复阴以抱阳,冲气以为和”的哲学思想是十分一致的。

以上所说的也就是与一双手的十进制或一双手加两只脚的二十进制完全不同的一种十进制发展路线。这种发展路线不是主观臆测,有人类学和文字学的资料作依据,但除了中国古代和美洲印第安人是按这样的空间和数的关系发展,别的国家或地区是否也如此则不能妄断了。这种时空数的“互渗”的现象对于史前人类思维观念的发展影响至深,但并不神秘。人类对时间、空间和数的认识的协调发展,标志着人类从混沌状态向时空数明晰化的思维进化过程。

注释: